Vor einem Vierteljahrtausend wurde jener Komponist geboren, der programmatisch für das Musikerbe der europäischen Kultur steht.

Text: Helmut Schneider

Seine Musik kann man theoretisch auch außerhalb unseres Sonnensystems hören und vielleicht sogar dann noch, wenn es die Menschheit geschafft hat, sich selbst auszurotten. Denn auf der berühmten Golden Record der Voyager-Sonde, die 2012 den interstellaren Raum erreicht hat und die dank einer Goldbeschichtung 500 Millionen Jahre halten soll, ist auch der erste Satz der 5. Symphonie Beethovens gespeichert – das weltbekannte Ta-Ta-Ta-Taa (in der Interpretation von Otto Klemperer).

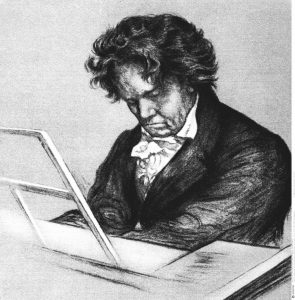

Das Beethoven-Bild

Der 1770 in Bonn geborene Ludwig van Beethoven, der 1792 nach Wien kam und hier sein musikalisches Werk bis zu seinem Tod 1827 schuf, ist „der“ europäische Komponist schlechthin. Der Chorsatz aus der 9. Symphonie „Freude, schöner Götterfunken“ ist nicht zufällig die Hymne der Europäischen Union, denn Beethoven steht programmatisch für das aufklärerische, humanistische, europäische Erbe. Beethovens Werke werden überall auf der Welt und sicher auch permanent von früh bis spät gespielt, reproduziert und abgerufen.

Als 1971 Stanley Kubrick den Popkultur-Gewaltschocker „Clockwork Orange“ herausbrachte, ließ er Beethovens Neunte mit einem der frühen Synthesizer spielen. Schrecklich verzerrt – aber Beethovens musikalische Qualität überstand auch dies. Und der Witz des Films (nach dem Roman von Anthony Burgess) besteht ja auch darin, dass die Hauptperson, der gewaltbesessene Hooligan Alex, ausgerechnet ein Beethoven-Fan ist – er spricht immer vom „göttlichen Ludwig van“. Als Alex dann durch eine fragwürdige Behandlung „geheilt“ wird, passiert leider der Fehler, dass er nicht nur bei Gewalt körperliche Schmerzen bekommt, sondern auch beim Musikhören. Erst nachdem er von dieser Behandlung geheilt wird, kann er wieder angstfrei Beethoven hören – und seine Gewaltfantasien abrufen. Wir sehen: Beethovens Musik muss immer wieder aufs Neue erarbeitet werden, ein endgültiges Beethoven-Bild wird sich nie einstellen. Denn sogar seine Vereinnahmung als Protagonist der Aufklärung und der Menschenrechte ist es wert, hinterfragt zu werden.

Kein einfacher Charakter

Mit einer unglücklichen Kindheit und dem Manko, dass er schon früh sein Gehör einbüßte, kann man seine Schaffenskraft auch als Beweis sehen, was ein Mensch trotz schwerer Behinderung schaffen kann. Denn Beethoven war als Musiker verständlicherweise todunglücklich, als er mitbekam, dass er taub wurde. Einige der größten Werke der Musikgeschichte konnte ihr Schöpfer niemals hören und somit überprüfen.

Dem komplexen Bild des Komponisten trägt in gewisser Weise auch Wien im Beethoven-Jahr 2020 Rechnung, denn es gibt keine großen Beethoven-Events, sondern viele kleine – wohl wissend, dass in Wien Beethoven jedes Jahr Saison hat. Es ist ja auch faszinierend, dass die sogenannte klassische Musik ausgerechnet im konservativen kaiserlichen Wien entstand und hier mit Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert und eben Ludwig van Beethoven ihren Höhepunkt erfuhr. Bedeutende Philosophen und Schriftsteller dieser Zeit wirkten woanders, auch die Revolutionen fanden anderswo statt – aber Wien wurde in dieser Umbruchsepoche das Zentrum der abendländischen Musik und kann sich seither als die Welthauptstadt der Musik rühmen. Denn immerhin konnte Beethoven als Komponist in Wien auch ohne die Unterstützung des Hofes ganz gut leben. Es muss sie also gegeben haben, die musikbegeisterten Mäzene, die die Qualität dieses Künstlers erkannt haben.

Beethoven-Jahr

Das Spektakulärste im Wiener Beethoven-Jahr 2020, das von Susanne Schicker koordiniert wird, war wahrscheinlich der „Fidelio“ im Theater an der Wien, den Oscar-Gewinner Christoph Waltz inszenierte. Die einzige Oper von Ludwig van Beethoven wurde am Uraufführungsort Theater an der Wien dank des großen Einsatzes und Engagements aller Beteiligten während der Proben aufgezeichnet und im ORF gezeigt. Von Ostermontag bis 2. Mai war sie auf ARTE zu sehen. Es spielten die Wiener Symphoniker unter der musikalischen Leitung von Manfred Honeck. Das spektakuläre Bühnenbild stammte vom amerikanisch-deutschen Architekturbüro Barkow Leibinger, die Kostüme von Judith Holste und das Lichtdesign von Henry Braham.

Die Wiener Staatsoper brachte schon am 1. Februar den „Fidelio“ in der Urfassung – mit Tomáš Netopil am Pult und unter der Regie von Amélie Niermeyer.